“二语习得与脑” 研讨会

2025年10月17日-18日

西安外国语大学长安校区

一、会议简介

人工智能的突破性发展根植于对认知神经科学的深刻洞察,在这一进程中,类脑智能的演进尤其依赖对人类语言神经机制的深度解析与破译。探究语言习得,特别是第二语言习得(SLA)的神经机制,是理解人脑非凡可塑性的关键,也是推动语言智能技术跨越式发展、革新语言教育范式的核心驱动力;还是我们探索人类认知能力极限与大脑卓越适应性的重要窗口,可以为构建具备人类高效学习能力的下一代语言智能模型提供不可或缺的生物启发框架。

为促进语言脑科学与人工智能的交叉融合,切实推动语言智能技术向类脑方向迈进,十大亚洲博彩app排行

拟于2025年10月17日至18日在西安外国语大学长安校区举办“二语习得与脑”学术研讨会。 本次研讨会将围绕“语言学习塑造人脑神经表征的机制”这一主题,邀请国内语言学、认知神经科学、心理学及教育神经科学等领域的知名专家学者,共同探讨二语习得的认知神经机制及其跨学科应用。

本次研讨会将采用线下形式举行,通过专家主旨报告、海报交流、亚洲博彩app

参观及技术演示等环节,为与会者提供学术探讨与合作交流的平台。我们诚挚邀请国内外高校、科研院所、医疗机构及产业界的专家学者、研究人员、教师、博硕士研究生及优秀本科生莅临西安外国语大学长安校区,共同探讨二语习得与脑科学的前沿进展,推动跨学科创新与产学研融合。

期待与您相聚西安,共促学术繁荣与成果转化!

二、会议主题

语言学习塑造人脑神经表征的机制

三、会议议题

1. 二语习得的脑机制

2. 二语习得研究的新技术、新方法

3. 青少年语言学习与脑智发育

4. 自然情境下二语视听理解的神经编码机制

5. 语言学习/二语习得类脑模型

四、会议信息

1、主办单位:

十大亚洲博彩app排行

2、协办单位:

西安外国语大学汉学院·中亚学院

西安明德理工学院

语言脑科学与智能言语康复陕西省高校重点亚洲博彩app

3、会议时间:

2025年10月17日-18日

(报道时间: 17日下午14点至20点或18日早上8点,地点另行通知。)

4、会议地点:

西安外国语大学长安校区

5、联系方式:

电话:17300859163

邮箱:asiabcapp.com

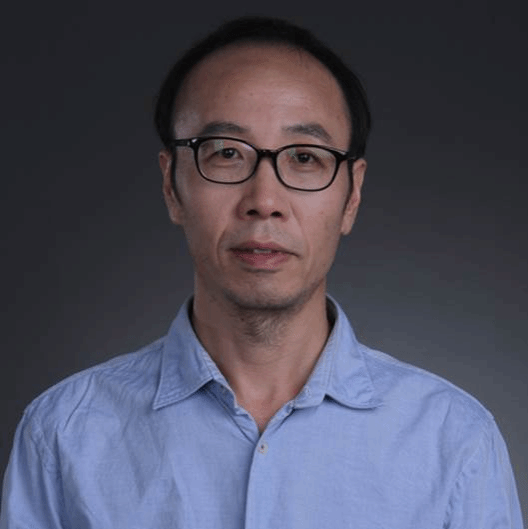

五、研讨会议程

六、专家简介与报告摘要

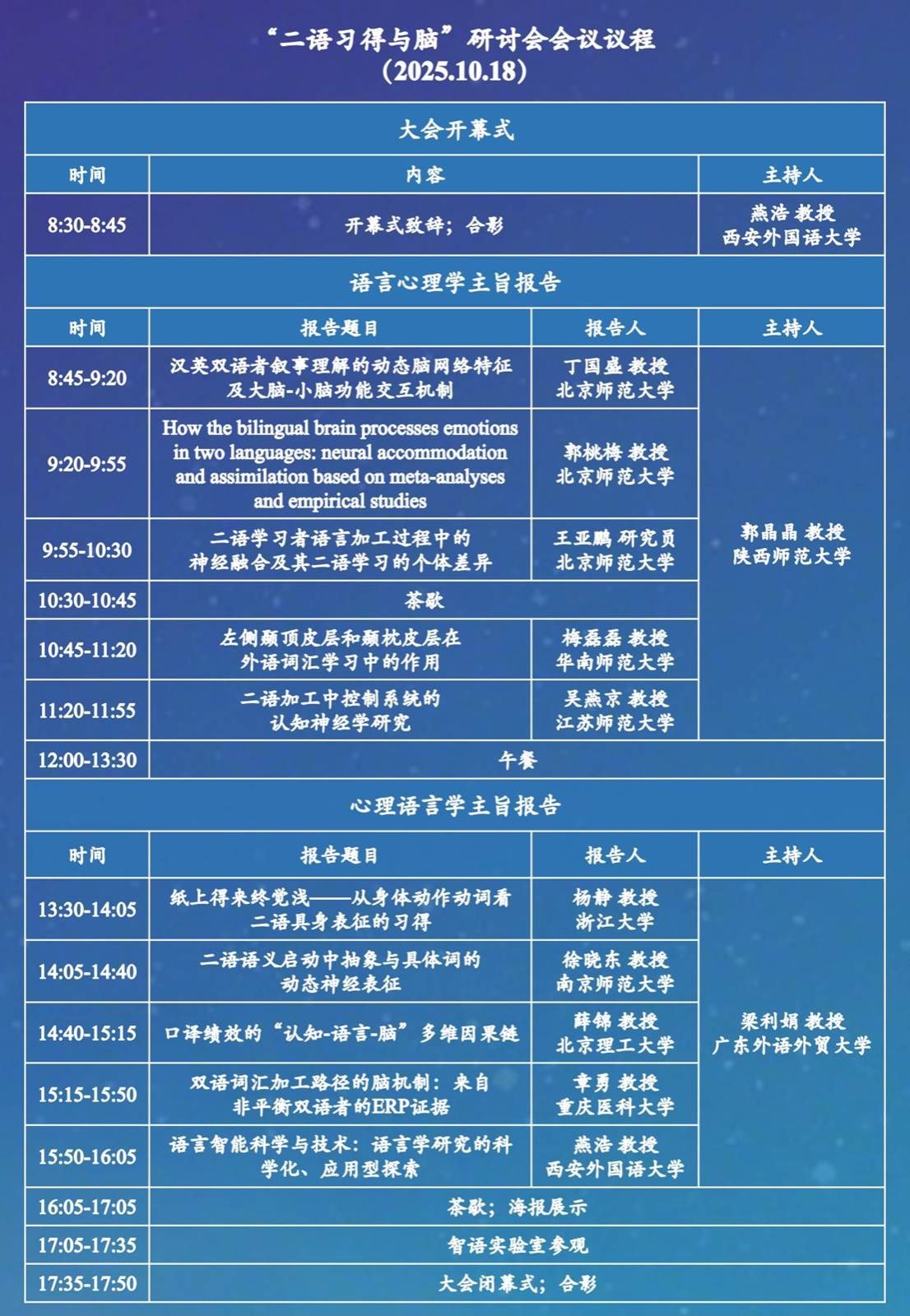

丁国盛,北京师范大学“认知神经科学与学习”国家重点亚洲博彩app

教授,博士生导师。曾赴澳大利亚新南威尔士大学,英国剑桥大学和美国圣迭戈州立大学访学。主要研究领域为双语加工的脑机制、语言学习及脑的可塑性。 担任“Bilingualism: Language and Cognition”期刊编委;中国英汉语比较研究会心理语言学专业委员会常务理事;中国心理学会语言心理专委会、学习心理专委会委员。

报告题目:汉英双语者叙事理解的动态脑网络特征及大脑-小脑功能交互机制

报告摘要:

具有高生态效度的自然语言范式已成为考察双语加工神经基础的重要窗口。我们采用自然语言范式,考察了汉英双语者进行母语与二语叙事理解中的动态脑网络特征,发现L1加工时,大脑更多处于全脑信息整合的状态,并具有更高的状态间切换频率,而L2加工处理涉及更多高度特异性的信息加工状态,也更少状态间转换,说明二语加工的脑功能网络整合性和灵活性低于母语加工。除了大脑皮层,小脑在双语叙事理解中也发挥重要作用。小脑通过灵活调整其与大脑皮层的功能交互来表征和编码双语故事信息。研究结果为双语表征研究提供了新视角,揭示了大脑-小脑功能交互在双语加工中的独特作用。

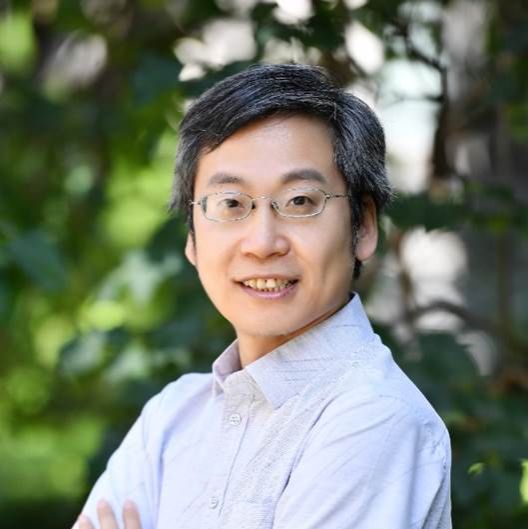

郭桃梅,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点亚洲博彩app

教授、博士生导师。1998年毕业于北京师范大学心理学系获学士学位,2001年毕业于北京师范大学心理学院获硕士学位,2004年毕业于北京师范大学心理学院获博士学位,并留校任教至今。工作期间,曾先后赴美国宾夕法尼亚州立大学心理学系、加州大学河滨分校心理学系、加州大学洛杉矶分校心理学系和英国剑桥大学心理学系访问进修。主持国家自然科学基金项目多项,以科研骨干身份参与“学习行为发生、发展及异常的认知神经机制研究”、“中国学龄儿童脑智发育队列研究”等国家重大科研项目。主要从事有关语言加工及第二语言学习的认知神经机制研究。研究成果发表在Cognition, Journal of Memory of Language、 Brain and Language、Bilingualism: Language and Cogniton、Cerebral Cortex, NeuroImage, Cortex, Human Brain Mapping, Brain Structure and Function等学术期刊上。现为Journal of Neurolinguistics副主编, Bilingualism: Language and Cognition编委成员。

报告题目:How the bilingual brain processes emotions in two languages: neural accommodation and assimilation based on meta-analyses and empirical studies

报告摘要:

In this talk, I will present recent research on the neural mechanisms underlying emotional word processing in bilinguals, focusing on both positive and negative emotions across two languages. Using meta-analyses, we identified that the left medial prefrontal cortex (mPFC) and the left posterior cingulate cortex (PCC) showed stronger activation in response to positive words compared to neutral ones. In addition, negative emotional processing was associated with six key regions: the left mPFC, inferior frontal gyrus (IFG), PCC, amygdala, inferior temporal gyrus (ITG), and thalamus.

We then explored the universality and specificity of bilingual emotion processing through regions of interest (ROI) analyses. The results revealed no significant differences between the two languages, suggesting a universal neural basis for positive emotion processing. Further findings showed two distinct neural networks for negative word processing in L1: a dorsal pathway (left IFG–mPFC–PCC) and a ventral pathway (amygdala–ITG–thalamus). Cross-language comparisons revealed consistency in the dorsal pathway but divergence in the ventral pathway, indicating both shared and language-specific mechanisms for negative emotion processing.

These findings advance our understanding of bilingual emotion processing and contribute to theoretical models such as the valence hypothesis, and the system accommodation hypothesis.

王亚鹏,北京师范大学心理学博士,美国华盛顿大学博士后。现为北京师范大学心理学部、认知神经科学与学习国家重点亚洲博彩app

助理研究员,兼任中国教育学会脑科学与教育研究分会副秘书长,美国Neurobiology of language专委会会员,教育生理学杂志编委,NeuroImage,Human Brain Mapping, Brain and Language, Mind, Brain and Education,心理学报等期刊审稿人。主要从事二语学习的个体差异、双语控制、教育神经科学等方面的研究。在NeuroImage, 新华文摘、教育研究、心理学报、中国教育报等发表论文40余篇。

报告题目:二语学习者语言加工过程中的神经融合及其二语学习的个体差异

报告摘要:

对于二语学习者而言,他们只有一个大脑,但是他们需要使用一个大脑加工两种语言(母语和二语)。大量的研究发现,母语加工过程中书面语(阅读)和口语加工存在共享的神经网络或神经融合。传统的单变量分析,以及目前主流的多变量分析都发现,二语学习者在加工母语和二语的时候存在神经融合(Neural convergence)现象。那么,对于二语学习者而言,他们在加工二语的过程中,是否也存在书面语和口语网络的神经融合?二语学习者语言加工过程中的神经融合是否能预测他们的语言表现?在本讲座中,我将结合我们最近开展的工作,介绍二语学习者语言加工过程中的神经融合,以及神经融合与个体二语表现的关系。

梅磊磊,华南师范大学心理学院教授,博士生导师,“儿童青少年阅读与发展”教育部哲学社会科学亚洲博彩app

副主任。长期从事语言认知、第二语言学习的认知神经机制研究,在国内外知名期刊上发表论文50余篇,获全国百篇优秀博士论文、国家级教学成果二等奖、广东省哲学社会科学优秀成果二等奖等省部级以上科研与教学奖项6项,主持国家级项目5项、省部级项目5项。

报告题目:左侧颞顶皮层和颞枕皮层在外语词汇学习中的作用

报告摘要:

人脑如何学习外语词汇一直是语言心理学关注的重要科学问题。通过fMRI技术和人工语言训练范式,该研究考察了左侧颞顶皮层和颞枕皮层在外语词汇学习的作用。研究一以跨语言神经模式相似性为指标,发现随着熟练度的提高,外语词汇与母语词汇加工的神经活动模式相似性增强,表明学习者倾向于使用母语加工策略学习外语词汇。研究二进一步探讨了短期词汇学习后左侧颞枕皮层和颞顶皮层的词汇信息表征。结果发现,短期词汇学习后,左侧颞枕和颞顶皮层不同子区域的信息表征存在差异,并且这种差异模式表现出跨语言的一致性。研究结果细化了上述两个语言关键脑区在外语词汇学习中的作用,为外语词汇学习依赖于母语经验塑造的神经网络提供了影像学证据。

吴燕京,江苏师范大学语言科学与艺术学院教授,中国社科院合作博士生导师,国家级人才计划入选者。本科和博士就读于英国威尔士班戈大学心理学专业,曾任英国谢菲尔德大学终生讲师。研究方向为神经语言学的理论,方法与应用。发表SCI和SSCI收录论文30余篇,其中包括《自然•人类行为》,《美国科学院院刊》等国际著名学术期刊封面文章,ESI热点论文、高被引论文等。曾主持英国科学院(British Academy)人文社科课题2项,现主持国家社科基金重点课题1项。曾获浙江省哲学社会科学优秀成果奖二等奖。多次入选爱思唯尔中国高被引学者。

报告题目:二语加工中控制系统的认知神经学研究

报告摘要:

认知控制是二语加工与学习的核心机制,但是认知控制在不同语境下的作用机制和神经基础尚存在争议。本研究通过一系列的神经学实验和加强机器学习等方法,揭示了认知控制在正向和逆向效价的二语加工过程中的调节效应和认知神经过程。研究结果显示,在加工负面信息时,认知控制系统对语义提取有抑制效应,对语言转换有促进效应。机器学习研究的结果进一步说明认知控制系统对语言转换的抑制作用受到奖励预测误差的影响从而保持动态学习的状态。本研究对理解语言的控制机制,特别是双语者在二语学习和加工语境下的语言控制提供了新思路。

杨 静,浙江大学外国语学院心理语言学教授,博士生导师。研究兴趣包括第二语言学习、具身学习、在线学习的认知神经机制,在国内外核心学术期刊发表学术论文30余篇,主持完成了国家级项目1项,省部级项目5项,担任中国英汉语比较研究会心理语言学专业委员会副会长、中国认知神经语言学研究会理事、国际核心权威期刊Frontiers in Psychology,Brain Sciences,及Frontiers in Human Neuroscience专题编辑,2021-2023年入选爱思唯尔外国语言文学学科“中国高被引学者”榜单。

报告题目:纸上得来终觉浅——从身体动作动词看二语具身表征的习得

报告摘要:

具身认知提出,语言理解需调用感知-运动系统。身体动作动词因直接映射动作经验,成为探查“语言如何寓于身体”的天然窗口。报告先综述母语证据,指出阅读“抓”“踢”类动词可诱发与真实动作重叠的运动皮层激活,从而奠定语义具身的神经基础;继而比较二语研究,说明双语者在处理第二语言身体动作动词时,其语言-运动耦合强度及拓扑模式与母语者有别,提示语言经验重塑身体表征;最后聚焦习得机制,指出早期输入与高频情境化使用是促成二语身体动词产生母语级具身效应的关键。报告贯穿“身体-语言-脑”的三维视角,为二语教学实现“由纸面到身体”的深度词汇学习提供科学依据与实践策略。

徐晓东,南京师范大学外国语学院教授、博士生导师。主要从事心理学和语言学领域的跨学科研究。研究方向包括利用眼动、脑电(EEG)和脑成像(fMRI、fNIRS)等心理学和神经科学技术,探讨母语与二语加工中语言、非语言因素以及个体认知特质差异对语言处理和语言表征的影响。在Brain & Language, Second Language Research, npj Science of Learning, Psychophysiology, JEP:LMC, Discourse Processes, Language Cognition & Neuroscience,《外语教学与研究》等期刊发表论文60余篇。荣获江苏省“333工程”中青年学术带头人、江苏省“社科优青”等称号,获多项江苏省哲学社会科学优秀成果奖。主持国家社会科学基金重点项目、一般项目及国家自然科学基金项目等多项科研课题。

报告题目:二语语义启动中抽象与具体词的动态神经表征

报告摘要:

本研究结合事件相关电位(ERP)、大语言模型生成的词向量(word2vec)和表征相似性分析(RSA),探讨了中国英语学习者在二语语义启动过程中的神经表征机制及其时间动态。研究以抽象词和具体词为材料,将其语义特征划分为15个维度,并基于被试评分提取4个主成分(具体词:熟悉度、生命性、可食用性、具体性;抽象词:具体性、内在感知、熟悉度、社会属性)。RSA结果显示,大脑不仅表征了主观评分和15维语义特征,还表征了由word2vec计算的语义相似性,其中抽象词的语义表征时间早于具体词。进一步分析表明,在强相关条件下,具体词在200–400ms表征“可食用性”,而抽象词在约700ms表征“内在感受”;在不相关条件下,具体词在400–600ms表征“具体性”,抽象词则在200–800ms持续表征“内在感受”。此外,具体词与抽象词均在早期(100–300ms)和后期(600–900ms)表征“熟悉度”。结果表明,二语语义加工呈现出词汇具体性调节下的差异性策略:具体词偏向早期感知特征的快速匹配,抽象词则依赖延迟整合内在感知等高阶特征,体现出动态建构与上下文敏感的神经加工机制。

薛 锦,北京理工大学外国语学院长聘教授、博导。2008年北京师范大学认知神经科学与学习国家重点亚洲博彩app

获博士学位。北京市英才计划获得者(2013年)。2019年-2020年国家留学基金委公派耶鲁大学访问学者。主要研究方向包括语言加工的认知神经机制、发展性语言障碍。曾作为主持人承担2项国家社科基金,1项目教育部人文社科基金、3项北京市人文社科项目、1项目北京市教育科学规划重点项目,2项国家外国专家项目及20多项校级科研项目。出版专著/教材/译著13部;以第一作者或通讯作者发表论文60多篇。现为中国英汉语比较研究会心理语言学专业委员会理事、中国语文现代化学会神经语言学研究会理事、中国修辞学会认知语言学研究会理事、中国语文现代化学会语言认知与智能发展专业委员会常务理事。

报告题目:口译绩效的“认知-语言-脑”多维因果链

报告摘要:

近年来,认知翻译学借鉴语言学、心理学、神经科学、认知科学等理论、研究方法和技术手段,使翻译研究的实证性、跨学科性更加突出。本研究综合运用行为学与神经科学的多模态方法,系统性地探究口译绩效的“认知-语言-脑”因果链。行为研究发现,工作记忆容量以及认知控制灵活性与英汉双向口译绩存在显著相关。口译策略训练研究发现,口译绩效的提升在行为层面上表现为认知控制和注意力控制模式的改变;在神经层面,EEG/ERP/fNIRS等技术揭示了口译经验与训练能够诱发左脑背侧通路的结构与功能可塑性,为“陈述性知识-程序性知识”转换提供了神经基础。基于上述研究结果,本报告提出了“认知驱动-神经重塑-绩效提升”模型。

章 勇,重庆医科大学教授,神经心理语言学及翻译研究中心(重医)负责人。研究方向为神经语言学、心理语言学和临床语言学。主要运用功能磁共振成像(fMRI)、脑电事件相关电位(ERP)和行为实验,探索正常语言加工的神经认知机制以及语言障碍的神经病理机制。主持国家社科基金1项、教育部人文社科基金1项、中国博士后基金面上项目1项。获重庆市社会科学优秀成果奖三等奖1次。在Brain and Language, Bilingualism: Language and Cognition, Applied Psycholinguistics, Second Language Research, International Journal of Bilingualism等SCI/SSCI期刊发表论文20余篇。

报告题目:双语词汇加工路径的脑机制:来自非平衡双语者的ERP证据

报告摘要:

双语心理词汇系统的结构机制是语言加工研究的重要议题,其中一个关键问题是正向翻译(L1→L2)与反向翻译(L2→L1)在加工路径上是否存在质的差异或仅体现为量的差异。本研究以非平衡汉语-英语双语者为被试,采用语义组块命名/翻译范式,考察语义效应在正向与反向翻译过程中的作用。实验中,词汇以语义同质或异质的组块方式呈现,并记录事件相关电位(ERP)指标。结果显示,无论在正向翻译还是反向翻译中均出现显著的N400语义效应,提示二者在加工机制上可能不具有质的区别,而主要体现为量的差异。这一发现为理解双语词汇加工路径提供了神经电生理证据。

燕 浩,西安外国语大学“西外学者”特聘教授,博士生导师,西外“十大亚洲博彩app排行

”主任、“语言脑科学与智能言语康复”陕西省高校重点亚洲博彩app

主任。曾任西安电子科技大学外国语学院教授,华山学者。主要从事语言智能科学与技术领域相关研究工作,研究兴趣包括:心理语言学/神经语言学、外语教育教学/教育神经科学、自然语言处理等。共发表论文50余篇,其中以第一作者或通讯作者身份发表SCI/SSCI检索论文40余篇、CSSCI/CSCD检索论文10余篇。主持国家社科基金、国家自然科学基金、中国博士后科研基金、教育部人文社科基金、陕西省重点智库研究项目等纵向科研课题13项,主持横向课题12项。获得陕西省高校哲学社会科学优秀成果二等奖2项。

报告题目:语言智能科学与技术:语言学研究的科学化、应用型探索

报告摘要:

在人工智能时代,智能科学与技术的发展关乎人类文明、国家战略和社会进步。语言作为人类文明的载体、国家安全的体现、人际沟通的工具,是智能科技创新发展的重要对象,语言智能科学与技术的发展也将有力促进人工智能行业的进步。面对国家重大战略需求,新时代的语言学科在强调理论创新的同时,要特别注重融入社会经济发展,增强科技创新能力,深化产学研协同创新,助力经济建设和社会发展。人工智能、脑科学等信息技术与语言科学研究关系紧密,会对语言科学研究产生巨大影响。这些领域的飞速发展,可以加强语言学科的基础研究和原始创新,推进学科交叉融合,帮助语言学科突破现有学科在本体论、认识论、方法论等方面的局限,适应时代发展并取得更有意义的成果;而语言科学的研究成果也有助于推动脑机接口和类脑人工智能技术的发展。

注:按报告顺序排列

七、海报宣讲投稿要求

考虑到新学期开学事务繁杂,并综合与会者反馈,会务组决定将早鸟价截止时间和展板报告摘要的接收时间统一调整至9月30日。请对二语习得研究感兴趣的科研人员踊跃分享二语习得相关最新研究成果。

有意分享最新研究成果的与会者请于2025年9月30日前提交PDF或Word格式的中文/英文摘要。会务组将组织2-3名专家对摘要进行评审,并于10月8日前通过邮件向录用者发送录用通知(参会邀请)、展位编号及海报制作的要求与示例。会议结束后,与会者将获得海报宣讲证明。

提交方式:以“二语习得与脑研讨会+姓名+题目”为邮件名,将摘要发送至会务组电子邮箱 asiabcapp.com。

投稿要求:

(1)摘要使用中、英文均可,须包含题目、所有作者姓名、所有作者单位、所有作者电子邮箱、摘要正文(300-500字)、关键词(3-5个)。

(2)来稿摘要或选题须尚未在国内外各类学术性会议或公开刊物上发表,符合学术规范,论证有理有据,具有独到的学术见解。

(3)投稿者需自觉遵守学术诚信原则。

八、报名注册

1. 报名方式

请意向参会人员扫描下方二维码下载参会回执,依据个人情况填写相应内容,填写后提交至会议邮箱(asiabcapp.com)并请扫描下方QQ二维码加入会议群。

参会人员报名回执

“二语习得与脑” 会议群

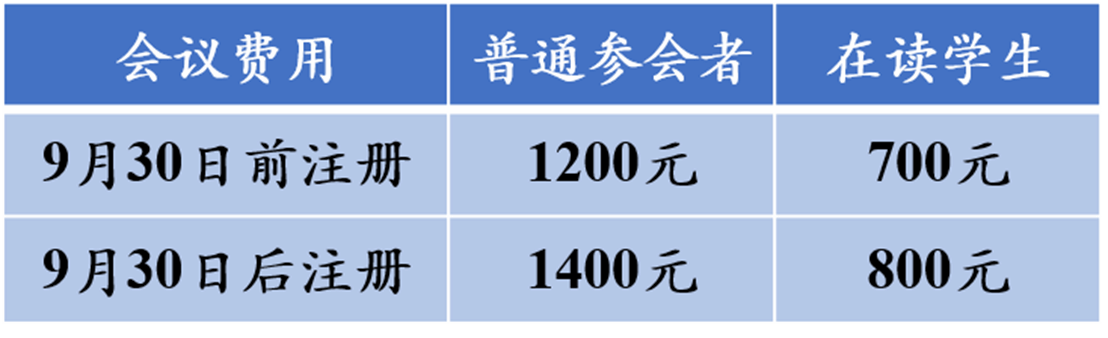

2.注册费用

西安外国语大学的师生、或同一单位3人以上组团参会,享受会务费9折优惠。

3. 缴费方式

方式一:扫码缴费(微信或支付宝均可)

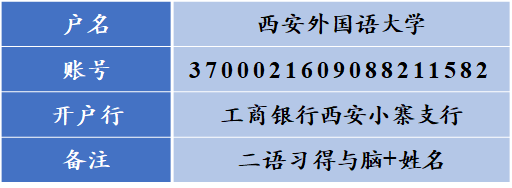

方式二:银行转账,汇款至以下账户

方式三:西外内部结转(仅适用于对此处会议费用有报销需求的西外本校师生)。具体缴纳方式:填写会议回执,并填写回执中的附件3进行内部结算完成报销手续。

重要提醒:

※ 所有参会人员都需要下载参会回执,按照要求填写相关内容。

※ 同一单位3人及以上组团参会者,请在参会人员报名回执的备注栏中写明同行人员姓名。

※ 使用方式二银行转账支付完成后请截图保存支付凭证,放在参会回执(附件2)中。

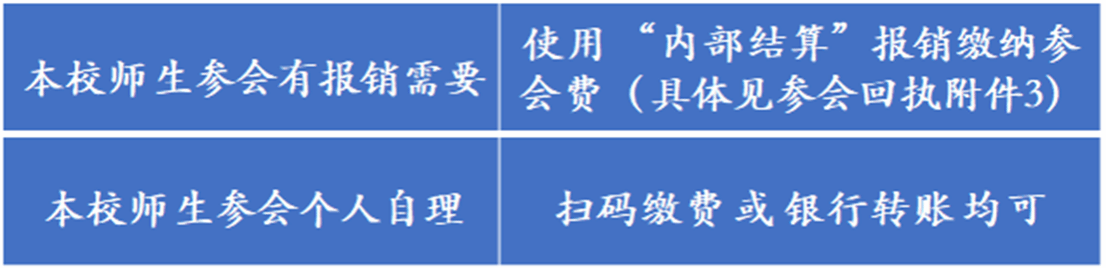

※ 西外本校师生缴纳会议费用的说明:

※ 有意开具发票的参会者,请在参会回执中填写完整的发票信息。会议结束后,组委会将统一开具电子发票并发送至填写的邮箱。

※ 参会人员交通和食宿费用自理,本次研讨会提供会议期间(10月18日)工作午餐一次。

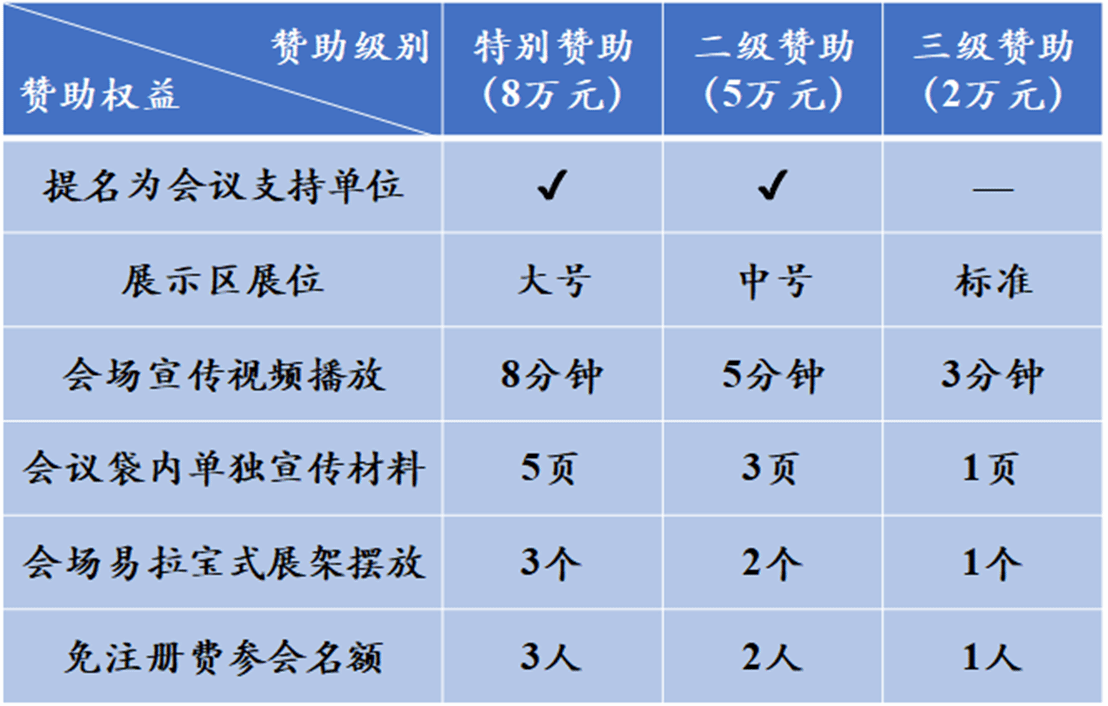

九、企业合作方案

为了确保大会的成功举办并促进产学研之间的密切交流,诚邀企业加入作为会议的赞助伙伴。研讨会将为赞助企业提供多种形式展示自身产品或服务的平台,让与会者全面了解企业的最新发展和创新成果。

本次研讨会将提供多样化的赞助级别和权益,并愿意依据各企业的具体需求量身定制独特的赞助方案,具体如下:

报名企业请扫码下载“企业赞助报名表”,填写后发送至邮箱:asiabcapp.com,未尽事宜请联系:黄老师 15877329975。

企业赞助报名表

十、温馨提示

专家主旨报告采用邀请制,欢迎广大科研工作者、研究生、本科生投稿参与海报宣讲环节。仅听会(即不投稿)的研究人员也可以参加本次会议,只需填写并提交参会回执,然后正常完成缴费注册即可。

因会场容量有限,为保障会议质量,请有意参会者尽早完成注册。出于会议时长考量,本次研讨会将不设口头报告环节。